Comment le basque survit sans aucune famille linguistique connue

Comment le basque survit Le fait de ne pas appartenir à une famille linguistique reconnue intrigue les historiens, les linguistes et les observateurs culturels depuis des siècles.

Annonces

La langue basque, connue sous le nom de euskara, résiste à toute classification, se distinguant comme l’une des langues vivantes les plus énigmatiques d’Europe.

Dans cet article, vous découvrirez pourquoi cette langue continue de prospérer malgré la mondialisation, ce qui la rend unique dans l’histoire linguistique et comment l’identité et la résilience alimentent sa préservation.

Résumé de ce que vous trouverez ici :

- Pourquoi le basque est considéré comme une langue isolée

- Les racines culturelles et historiques de sa survie

- Efforts et technologies modernes au service de la langue

- Exemples de la manière dont les communautés protègent leur patrimoine linguistique

- Aperçu de ce que le basque enseigne sur l'identité et la résilience

Une langue sans parenté

Les linguistes classent le basque comme une langue isolée car aucune relation génétique prouvée ne le relie à une autre famille de langues.

Annonces

Si les langues indo-européennes dominent l'Europe, le basque demeure résolument unique. Des documents historiques attestent de sa présence antérieure à l'influence latine dans la péninsule Ibérique.

Selon le linguiste Larry Trask, spécialisé dans les études basques, euskara pourrait remonter à des milliers d’années, ce qui en fait la dernière langue pré-indo-européenne survivante en Europe occidentale.

Son indépendance n’est pas seulement une question de grammaire et de vocabulaire, mais aussi de persistance culturelle.

Le lexique basque comprend des mots qui n'ont pas d'équivalent dans les langues environnantes, reflétant un monde conceptuel non touché par l'influence indo-européenne.

Par exemple, le mot basque eguzki (soleil) provient de racines indigènes plutôt que d'une dérivation latine. Ces exemples illustrent son évolution particulière.

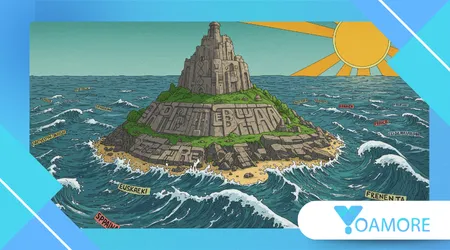

Une analogie souvent utilisée est que le basque fonctionne comme une île solitaire dans un vaste océan linguistique.

Tout comme une île résiste à la submersion par les vagues, euskara résiste à l’assimilation, en maintenant ses propres structures contre les langues dominantes voisines.

Alors que les Français et les Espagnols exerçaient une pression constante, le basque s'est ancré dans la pratique quotidienne et la fierté communautaire.

Sa pérennité révèle que les langues ne sont pas des reliques fragiles mais des systèmes adaptatifs capables de survivre aux empires.

+ Pourquoi les chats noirs sont craints (et aimés) dans différentes cultures

L'identité culturelle comme bouée de sauvetage

L'endurance de euskara ne peut s'expliquer uniquement par des caractéristiques linguistiques. Sa survie repose sur la fierté culturelle et l'identité collective.

Pour les bascophones, la langue n’est pas seulement un outil de communication : elle incarne la mémoire, la tradition et l’appartenance.

Dans les villes du Pays Basque, des festivals comme Aste Nagusia ou les compétitions sportives locales mettent en évidence la langue comme marqueur central de la participation communautaire, prouvant que la culture et la langue fonctionnent comme des fils indissociables.

Dans la pratique, on peut l’observer dans la façon dont les familles basques transmettent la langue à la maison, même lorsque les enfants sont entourés d’espagnol ou de français à l’école.

Ce lien intergénérationnel soutient l'usage au-delà des politiques officielles. De nombreux parents choisissent consciemment de ne parler qu'en euskara pendant les repas, transformant les routines quotidiennes en renforcement culturel.

C’est dans ces actes ordinaires que se produit la préservation extraordinaire d’une langue.

La langue basque existerait-elle encore sans cet engagement émotionnel de ses locuteurs ? Les faits suggèrent probablement que non.

Contrairement aux langues mondiales soutenues par de simples chiffres, euskara s’appuie sur un sens plus profond du devoir lié à l’identité.

Tout comme un objet de famille est protégé pour sa valeur symbolique plutôt que pour son utilité, le basque perdure parce que ses locuteurs le considèrent comme un héritage irremplaçable.

+ La seule langue connue sans termes de couleur abstraits

Le rôle des institutions et des politiques

Les mouvements de renouveau linguistique se sont intensifiés au XXe siècle. Sous la dictature franquiste en Espagne (1939-1975), l'usage public du basque a été restreint.

Pourtant, la répression a suscité un réveil culturel. Après la dictature, la Communauté autonome basque d'Espagne a accordé un statut officiel à la langue, investissant dans l'éducation bilingue, les médias et l'édition.

Un rapport de 2022 du Gouvernement basque indiquait que 56% de la population de la Communauté autonome basque avaient une certaine connaissance de euskara.

Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à la fin du XXe siècle, ce qui met en évidence la manière dont les politiques et l’éducation peuvent activement inverser le déclin.

Les décisions institutionnelles, depuis la signalisation routière jusqu’aux programmes universitaires, ont créé un environnement dans lequel parler basque était non seulement toléré mais encouragé.

Tableau : Évolution de la connaissance de la langue basque (Communauté autonome basque, Espagne)

| Année | Population connaissant le basque (%) |

|---|---|

| 1981 | 24 |

| 2001 | 37 |

| 2022 | 56 |

Les chiffres montrent que c’est le soutien délibéré, plutôt que le hasard, qui soutient la renaissance de la langue.

Les investissements du gouvernement dans les événements culturels, l’édition et les écoles se sont avérés décisifs.

Sans ces mesures, la langue aurait facilement pu sombrer dans le déclin, comme ce fut le cas pour de nombreux autres dialectes européens. En ce sens, la politique devient un rempart contre l'érosion culturelle.

+ Les histoires cachées derrière 15 expressions anglaises particulières

Outils modernes pour les mots anciens

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la technologie est à la fois un défi et un allié. Alors que les médias internationaux marginalisent souvent les langues minoritaires, les nouvelles plateformes les valorisent.

Les podcasts en langue basque, les chaînes YouTube et les dictionnaires en ligne rendent l’apprentissage plus accessible que jamais.

Les plateformes où les adolescents passent déjà du temps, comme TikTok et Twitch, présentent désormais des créateurs produisant du contenu en euskara.

En rencontrant les jeunes publics dans leurs environnements numériques, la langue reste pertinente dans leur vie.

Par exemple, la création de versions en langue basque d’applications populaires garantit que les jeunes locuteurs les utilisent euskara dans des contextes quotidiens.

Communautés en ligne sur des plateformes comme EITB fournir un contenu culturel en basque, le gardant vivant parmi les jeunes générations qui pourraient autrement dériver vers l'anglais ou l'espagnol.

Les enseignants intègrent également des jeux en ligne et des histoires interactives dans leurs cours, transformant l’acquisition de la langue en quelque chose de plus engageant.

L'intelligence artificielle joue également un rôle croissant. Les logiciels de traduction incluent désormais le basque, réduisant ainsi les obstacles à l'accès aux espaces numériques.

Les experts soulignent cependant que la technologie doit compléter, et non remplacer, la motivation émotionnelle et culturelle qui sous-tend l’utilisation de la langue.

En d’autres termes, si les outils numériques ouvrent des portes, la volonté de les franchir dépend toujours de la détermination humaine.

Exemples de pratiques résilientes

Deux exemples originaux permettent d’illustrer la résilience en action :

- Renouveau urbain : À Bilbao, les cafés et librairies du quartier organisent chaque semaine des soirées « bascophones uniquement ». Ces rencontres informelles encouragent les jeunes adultes ayant grandi dans le bilinguisme à pratiquer leur langue. euskara Sur le plan social, il renforce la confiance en soi en dehors des cours. Les participants décrivent souvent cette expérience comme à la fois enrichissante et libératrice, renforçant l'idée qu'une langue s'épanouit lorsqu'elle est utilisée dans des interactions quotidiennes et détendues.

- La musique comme transmission : Des artistes émergents mêlent paroles basques et genres internationaux comme le hip-hop et la musique électronique. Cette fusion redéfinit la tradition, créant euskara En phase avec les expressions culturelles modernes et attrayantes pour de nouveaux publics, le succès de ces musiciens démontre que le patrimoine peut évoluer plutôt que rester figé, tout comme un arbre développe de nouvelles branches tout en conservant ses racines intactes.

De tels exemples montrent comment la créativité culturelle devient un vecteur de continuité linguistique. Plutôt que de confiner le basque aux musées ou aux débats universitaires, les communautés veillent à ce qu'il prospère partout où il se déroule : dans la musique, les conversations, les cafés et même les réseaux sociaux. La langue ne se parle pas seulement ; elle se vit.

Ce que le basque nous enseigne sur l'identité

Comment le basque survit propose des leçons pour d’autres langues minoritaires menacées d’extinction.

Contrairement aux stratégies centrées uniquement sur l’enseignement formel, la renaissance basque montre le pouvoir de l’attachement émotionnel, des rituels communautaires et des adaptations modernes.

Son histoire démontre que la survie dépend autant du sentiment que de la stratégie.

Un rapport de l'UNESCO de 2019 estimait que près de 401 langues du monde étaient menacées. Pourtant, le basque démontre qu'avec un juste équilibre entre fierté culturelle et soutien institutionnel, la survie est possible.

La langue n’est pas seulement conservée dans les musées ou les manuels scolaires, mais elle est vécue dans les maisons, les rues et les réseaux numériques.

Si les langues reflètent l’identité humaine, le basque montre que l’identité perdure lorsqu’elle s’adapte sans perdre son authenticité.

L'idée clé ici est que la survie des langues reflète la résilience humaine. Tout comme les individus résistent à la perte de leur identité sous la pression, les communautés préservent leur voix collective.

Le basque révèle que les langues n’ont pas besoin de « parents » pour survivre, mais de gardiens déterminés à les transmettre.

Conclusion : une preuve vivante de résilience

Le cas du basque constitue une réussite rare dans un monde où la diversité linguistique se réduit.

Sa singularité ne réside pas dans le fait de résister à toute influence extérieure mais dans le fait de s’adapter stratégiquement tout en préservant son essence.

Les communautés ont prouvé que lorsque la mémoire culturelle est valorisée autant que l’innovation moderne, les langues peuvent connaître un renouveau au lieu d’un déclin.

Comment le basque survit est une histoire de résilience, d'innovation et d'appartenance. Elle démontre que l'identité culturelle, autrefois profondément liée à la langue, peut résister à des siècles de pression exercée par des forces dominantes.

En ce sens, le basque n’est pas seulement un phénomène linguistique, mais aussi un témoignage de la détermination humaine.

Questions fréquemment posées

Pourquoi le basque est-il considéré comme une langue unique parmi les langues ?

Parce qu'il n'a aucun lien avéré avec une autre famille linguistique, ce qui en fait un isolat linguistique en Europe. Les chercheurs continuent de rechercher des liens lointains, mais aucun n'a été définitivement prouvé.

Le basque est-il encore largement parlé aujourd’hui ?

Oui. Dans la Communauté autonome basque, plus de la moitié de la population possède une certaine connaissance de la langue, et son usage progresse grâce à l'éducation et aux initiatives culturelles. De nombreuses communautés du nord de l'Espagne et du sud-ouest de la France l'intègrent activement à leur quotidien.

Qu’est-ce qui a aidé le Pays Basque à survivre à la répression historique ?

La fierté culturelle, l'effort communautaire et, plus tard, le soutien gouvernemental par le biais de politiques et d'un enseignement bilingues ont été essentiels à sa survie. Sans cela, la langue aurait pu décliner comme beaucoup d'autres langues régionales d'Europe.

La technologie moderne peut-elle réellement aider les langues minoritaires ?

Oui, mais la technologie seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'un engagement culturel et d'une transmission intergénérationnelle. Les plateformes en ligne fournissent des outils, mais c'est le choix humain qui leur confère sens et pérennité.

Quelle leçon le basque offre-t-il au niveau mondial ?

Cela démontre que les langues minoritaires peuvent prospérer lorsque l'identité, la fierté et les outils d'adaptation convergent, offrant ainsi de l'espoir à de nombreuses langues menacées dans le monde. Si le basque peut s'épanouir sans parenté, pourquoi pas d'autres ?